Come descrivere il Dolcetto senza scivolare nella banalità? Proviamo. Prima di tutto, c'è il suo colore, un rosso rubino pieno che tende ad essere più intenso di quello del Barbera, con più sfumature violacee. Al naso, evoca ciliegie nere, prugne e spesso qualcosa di "pittoresco" come amarene in salamoia e foglie di alloro. A volte ci sono note di legno appena tagliato e di inchiostro. In bocca, il vino è voluminoso e rotondo al massimo, con un finale di mandorle amare.

Come per gli altri vitigni, non c'è una sola interpretazione per il Dolcetto. Schematicamente diamo due estremi, che poi possono mostrare praticamente tutte le sfumature intermedie del corso. Il primo è il "semplice" Dolcetto, un vino popolare di tutti i giorni senza grande complessità, in cui la frutta e la freschezza sono enfatizzate. Il secondo è quello di un vino ricco, con grande concentrazione e struttura, e un potenziale di conservazione ancora parzialmente da scoprire. Secondo Rocco Di Stefano, uno dei massimi esperti di chimica enologica non solo in Italia, il Dolcetto è, almeno per quanto riguarda la sua struttura chimica dei polifenoli, tra i vitigni piemontesi, quello con il più alto potenziale di invecchiamento o almeno con il colore più stabile. Questa scoperta piuttosto sorprendente si basa sull'analisi della quantità e della struttura degli antociani, tra i quali predomina la malvidina-3-glucoside, stabile e meno ossidativa, e sul fatto che i tannini possono essere facilmente estratti dalle bucce e dai semi dell'uva. Formano preferibilmente polimeri stabili quando lavorano con uve ben mature. Da questo punto di vista, il Dolcetto si avvicina persino ai vitigni internazionali come il Cabernet e il Merlot.

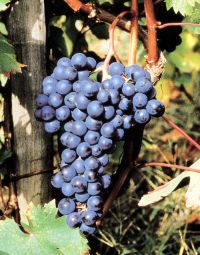

|

| La versione leggermente più compatta di Ovada (foto: Maurizio Gily) |

Indubbiamente, esistono ottimi vini Dolcetto sia del primo che del secondo tipo, per mantenere lo schema semplificato. Nella zona di Ovada i produttori hanno scelto di seguire le "orme" del Dolcetto di Dogliani, distinguendo entrambe le tipologie. Il Dolcetto di Ovada DOC, che è praticamente l'attuale DOC e Ovada come DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita), un vino di categoria superiore, con condizioni di produzione e di invecchiamento più restrittive (richieste).

I DOC in dettaglio:

DOLCETTO D'ACQUI

Nell'Alto Monferrato Acquese, che si sovrappone alla zona del Moscato, la zona di produzione inizia sulla riva sinistra del fiume Bormida e si spinge verso nord fino al torrente Belbo Il Dolcetto occupa qui una posizione di rilievo, dando vini freschi, fruttati e facilmente accessibili, generalmente poco colorati (con alcune eccezioni). Ma c'è un altro "Acquese" che sale dal lato destro della Bormida verso l'Appennino. Qui sono rimasti davvero pochi vigneti. La foresta si sta riprendendo a grandi passi ciò che l'uomo le ha strappato nei secoli passati. In questo piccolo, però, c'è molto Dolcetto e questo di notevole qualità: a Ponti, Spigno, Melazzo, Cartosio. I comuni con più Dolcetto nella zona di Acqui sono Acqui stessa, Cassine, Rivalta Bormida e Orsara Bormida, tutti tra i 50 e i 100 ettari.

|

| Zona di produzione del Dolcetto d'Acqui (mappa: Regione Piemonte) |

DOLCETTO D'ASTI

Nella provincia di Asti, le zone del Dolcetto coincidono con quelle del Moscato. In nessun comune dell'Astigiano il Dolcetto supera i 50 ettari. Ciononostante, è diffuso qui, avanzando fino alla riva sud del Tanaro, mentre sulla riva sinistra del fiume il Dolcetto è diventato una merce veramente rara.

|

| Zona di produzione del Dolcetto d'Asti (Mappa: Regione Piemonte) |

DOLCETTO DOVADA

La zona di produzione è più a sud, intorno all'omonimo villaggio di Ovada. È divisa in due dal torrente Orba ed è geologicamente un territorio molto difficile con suoli di origine diversa. I due comuni con i vigneti di Dolcetto più estesi sono Rocca Grimalda e Carpeneto, che superano i cento ettari. Purtroppo, nei luoghi ad alta vocazione come Cremolino, Trisobbio, Morsasco, Prasco e la stessa Ovada, non è rimasto quasi nessun Dolcetto ma, in compenso, quello che rimane è veramente di particolare bontà. A est dell'Orba, il Dolcetto mantiene una certa importanza a Tagliolo, Castelletto d'Orba, Silvano d'Orba e Lerma, mentre più a est, verso Gavi, il suo dominio viene tolto dal Cortese.

Il Dolcetto di Ovada è un vino robusto, corposo, di colore intenso, un po' friabile e "indomito" da giovane, soprattutto dalle "terre rosse". Generalmente dà il meglio di sé dopo uno o due anni. Il legame tra vitigno e territorio è molto forte qui, proprio come a Dogliani.

Nell'"Ovadese" non ci sono grandi produttori; c'è una viticoltura completamente contadina e questo spiega perché questo vino è poco conosciuto sul mercato internazionale. Da secoli, però, il Dolcetto di Ovada è molto apprezzato dai consumatori della vicina Genova, così come dai "mercanti" dell'albese, produttori di Dolcetto d'Alba, che hanno sempre fatto buoni affari su questa terra prima che le restrizioni delle varie norme DOC, l'assemblaggio e i "travasi" lo rendessero più difficile.

|

| Zona di produzione del Dolcetto d'Ovada (Mappa: Regione Piemonte) |

La Ricaduta

|

| La chiesa parrocchiale di Ovadan è il simbolo del paese (foto: Alexala% Massimiliano Navarria) |

Tutte e tre le zone di produzione citate in precedenza hanno una cosa in comune, la "Ricaduta" Monferrato DOC Dolcetto. Cos'è una ricaduta? Quando un vino non riceve le linee guida di qualità richieste nella commissione di degustazione, o quando il produttore decide per vari motivi di non produrre il vino nella "qualità superiore" DOC o anche DOCG, "scende" alla categoria immediatamente inferiore. Questa può essere una DOC per i vini DOCG, un'altra DOC con un'area più grande o una IGT o anche un vino da tavola. Dipende dalle rispettive regole di produzione. Le ragioni di una "Ricaduta" possono essere per esempio: Sovrapproduzione, delle quantità di raccolto specificate nelle regole del livello di qualità, non raggiungendo la qualità o semplice decisione del produttore di produrre in un livello inferiore, forse per poter offrire il vino più economico o perché la domanda del mercato varia.

Il Monferrato DOC è una DOC generale per molti diversi vini monovarietali e da taglio. Il Dolcetto prodotto sotto questa denominazione deve solo essere almeno l'85% di mosto dall'uva Dolcetto, al contrario delle DOC menzionate sopra, che devono essere obbligatoriamente 100% Dolcetto. L'area si sovrappone a tutte le aree di produzione menzionate sopra. Il Monferrato settentrionale, invece, non ha scelta, lì è consentita solo la produzione del Monferrato DOC Dolcetto.

<!--Alcuni Dolcetti raccomandabili dalla guida dei vini Italia-->Qui

si passa alla 1a parte

Traduzione di Katrin Walter